古代遺跡・遠賀川式土器

更新日:2018年9月30日

豊かな遠賀川のほとりに残る遺跡の数々

水巻町は、その名が示す通り遠賀川の豊かな流れとは深い関わりがあり、立屋敷(たてやしき)遺跡、苗代谷(なえしろだに)遺跡、宮尾(みやお)遺跡、鯉口(こいぐち)遺跡、御輪地(おわち)遺跡、えぶり遺跡、上二(かみふた)貝塚、立屋敷・丸ノ内(たてやしき・まるのうち)遺跡、立屋敷丸ノ内遺跡第二次調査、

頃末(ころすえ)遺跡、二・宮ノ下(ふた・みやのした)遺跡などの遺跡があり、発掘調査によってはるか一万年以上もの前の旧石器時代から人々が住んでいることがわかりました。

苗代谷遺跡(頃末南2丁目、現グランモール)

苗代谷遺跡6号住居(古墳時代)

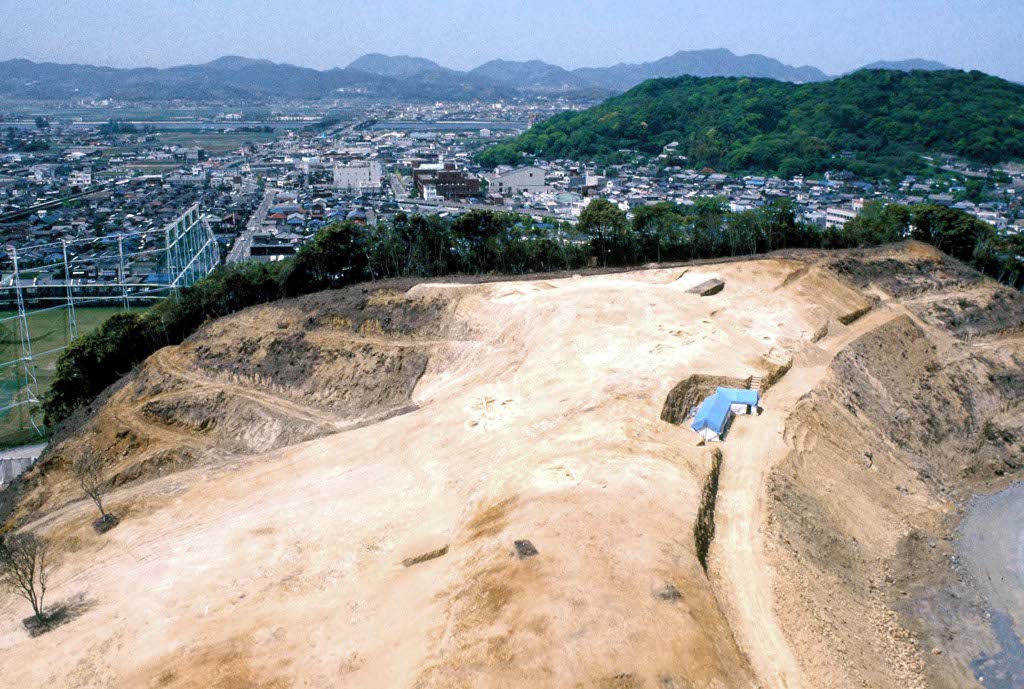

宮尾遺跡A全景(吉田小学校東側右手は筑豊本線、現町道宮尾線周辺)

宮尾遺跡A4号住居(弥生時代)

宮尾遺跡A土師器甕(古墳時代)出土状況

鯉口遺跡(現美吉野地内)

御輪地遺跡(古墳時代)吉田小学校へ向かう坂道沿い

えぶり遺跡箱式石棺(古墳時代)右は蓋石撤去後

上二貝塚(現二西3丁目)

上二貝塚ぼう製鏡出土状況(弥生時代後期)

下水道工事で発見された頃末遺跡A縄文貝塚(頃末北3丁目)

立屋敷丸ノ内遺跡第2次(立屋敷3丁目)

下水道工事で発見された二・宮ノ下遺跡弥生時代貝層(上)と採集遺物(二西4丁目)

二・宮ノ下遺跡(二西4丁目、上空から)

二・宮ノ下遺跡土師器出土状況

左写真の土師器杯(15世紀頃)

遠賀川式土器発祥の地、水巻

遠賀川の堤防沿いに大きな看板があります。これは、現在遠賀川の河川内に水没している立屋敷遺跡の案内板です。立屋敷遺跡は、昭和6年(1931年)に発見された弥生時代の集落遺跡です。

特に、文様のある弥生式土器は、九州ではこの立屋敷遺跡ではじめて発見されたもので、稲作文化の伝播ルートを考える上で、当時の学界の注目を集め、遠賀川式土器と呼ばれ、

弥生時代前期に位置づけられました。

遠賀川式土器(紀元前2世紀頃)

【左】甕(かめ)高さ27.5cm

【中央手前】壺(つぼ)高さ18.8cm

【中央後方】壺(つぼ)高さ39cm(町指定文化財)

【右】鉢(はち)高さ15.5cm

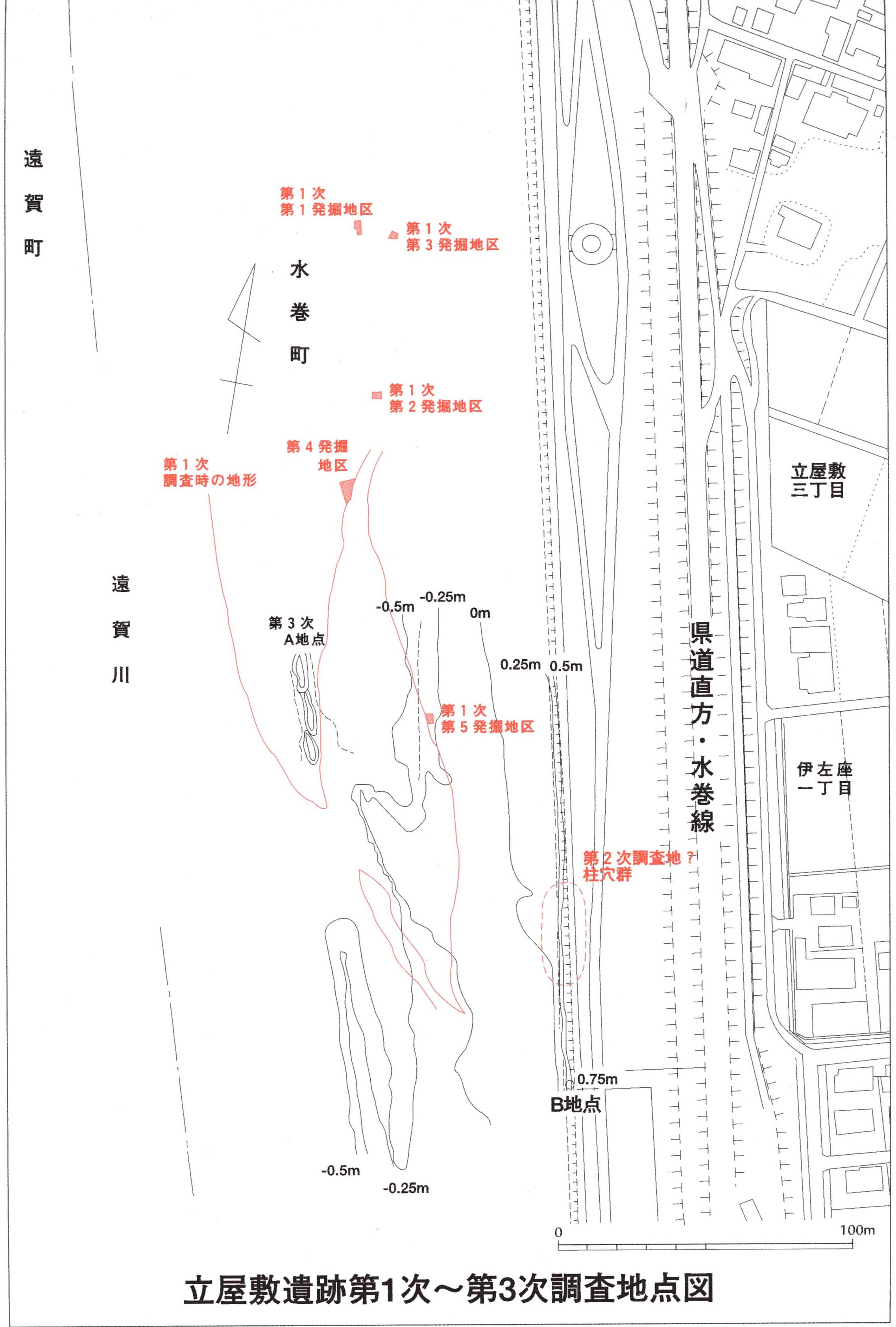

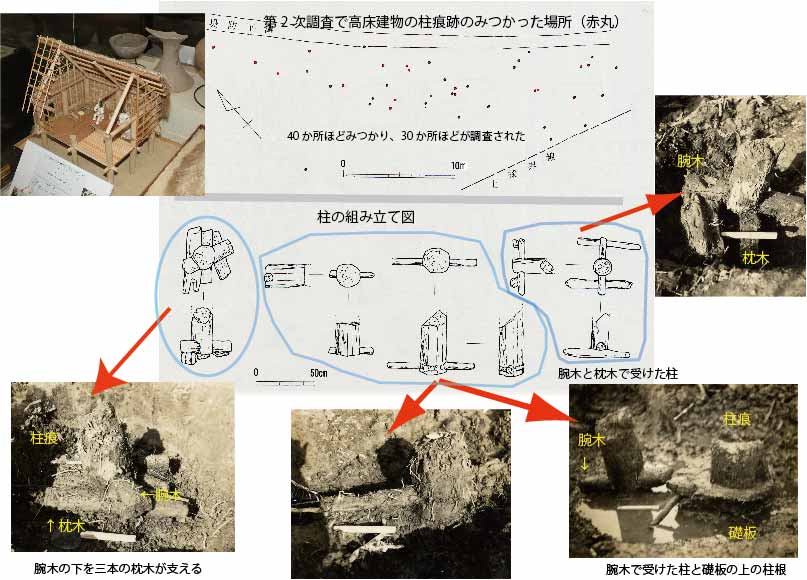

これまでに3回にわたる調査(1940,1952,1994年)が行われましたが、高床建物の柱跡や井戸跡、ドングリを貯蔵した穴、多量の弥生式土器や石包丁、木製農具などがみつかりました。いずれも弥生時代後期のものでこの時期が集落の最も栄えた時であったと考えられます。

図:『立屋敷遺跡(第3次)』水巻町文化財調査報告書第5集(1997)、写真:1952年当時竹中岩夫氏提供

『水巻町誌』(1962)を参考に作成

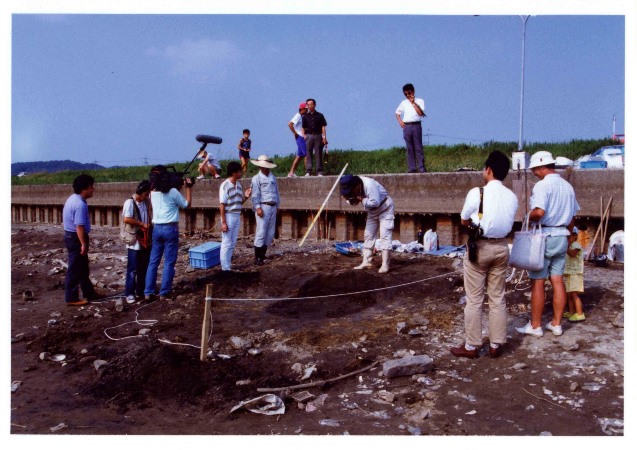

遠賀川渇水で姿を現した立屋敷遺跡A地点(1994年)

立屋敷遺跡3次A地点の調査

立屋敷遺跡3次B地点の調査風景

立屋敷遺跡3次B地点ドングリを貯蔵した穴

今もなお、川底や岸辺の砂中に眠っていると噂される無数の土器。人々は、この土器を手に何を語り、どんな生活を送っていたのでしょう。

関連リンク

このページの担当部署

歴史資料館

電話番号:093-201-0999