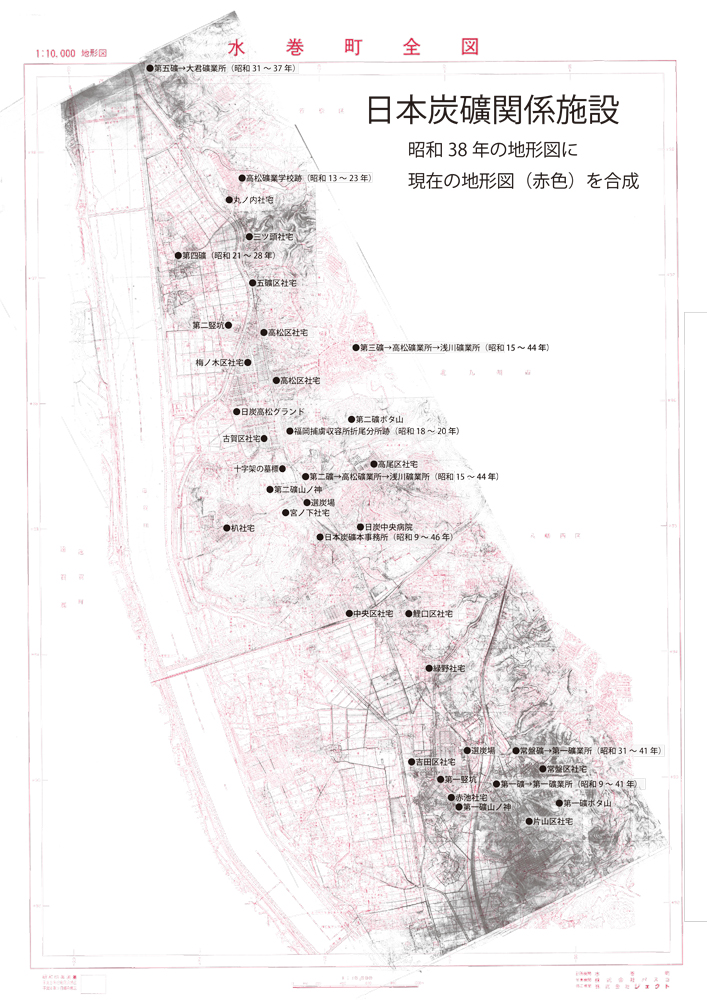

近代日本を支えた炭鉱の盛衰

更新日:2018年9月30日

水巻で石炭が発見されたのは宝暦年間(1751~1761年)、堀川工事が行われていたまさにその現場のことで、「筑豊炭坑誌」によると「吉田村の切抜工事中異様なる黒色の石塊を発見して、某燃料に適するを知り村民随意に採掘して、自然の燃料に用いし」記されています。

その後、大小さまざまの炭坑が掘り当てられ良質の炭が生産されるようになるころには、日本中から人々が集まり町はおおいににぎわいましたが、やがてエネルギーの主役は石油にとって代わられ、昭和46年(1971年)、日本炭礦の閉山とともに、石炭の町としての時代は終わりを告げます。

水巻の炭鉱史

| 時代 | 西暦 | 和暦 | 日本炭礦社長 | 内容 | 筑豊全体の出炭量(トン) | 水巻地域の出炭量(トン) | 労働者数(人) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中小炭鉱時代 | 1751 -61 |

宝暦 | 吉田の堀川開削中、農民が石炭を発見、使用(「筑豊炭礦誌」) | ||||

| 1797 | 寛政9 | 古賀村・吉田村に炭坑あり(「御仕立炭山定」) | |||||

| 1825 |

文政8 | えぶり村・古賀村に炭坑あり(吉柳文書「御触状写 遠賀・鞍手焚石山書抜」) | |||||

| 1849 | 嘉永2 | 「頃末村焚石山崩れ掘り人十人余人土中にて死す」(「年暦算」) | |||||

| 1852 | 嘉永5 | 石炭採掘の記事(「えぶり 王子神社棟札」) | |||||

| 1861 |

萬延2 | 遠賀鞍手両郡焚石山元らが天照神社(宮若市)に灯籠など寄進(吉田村とえぶり村の山元の名あり) | |||||

| 1867 | 慶応7 | 遠賀鞍手両郡焚石山元らが原田神社(宮若市)に玉垣など寄進(吉田村とえぶり村の山元の名あり) | |||||

| 1870 | 明治3 | 三好徳松 浅川三ツ頭に生まれる | |||||

| 1872 | 明治5 | 吉田・えぶりで炭坑稼動 | |||||

| 1873 | 明治6 | ||||||

| 1877 | 明治10 | 水巻の坑夫が西南戦争の軍夫として従軍 坑夫の労働賃金暴騰 | |||||

| 1883 | 明治16 | ||||||

| 1885 | 明治18 | 大野麓、片山炭坑開坑 | |||||

| このころ下二・二・伊左座・三ツ頭・樋口・梅ノ木・大君・えぶり・頃末に小坑あり | |||||||

| 1887 | 明治20 | 410,000 | |||||

| 1888 | 明治21 | 13,796 | |||||

| 1889 | 明治22 | 5,100 | |||||

| 1890 | 明治23 | 猪熊区石炭試掘願(「江藤文書」) | 6,300 | ||||

| 1891 | 明治24 | 筑豊興業鉄道開通(若松・直方) | 10,500 | ||||

| 1892 | 明治25 | 1,040,000 | |||||

| 1893 | 明治26 | 8,178 | |||||

| 1894 | 明治27 | 島津炭坑・御輪地炭坑・第二御輪地炭坑・鳳炭坑(車返)・河守炭坑など稼動盛ん、梅ノ木炭坑(古賀)開坑 | 52,998 | ||||

| 1895 | 明治28 | 41,263 | |||||

| 1896 | 明治29 | 39,309 | |||||

| 1897 | 明治30 | 長谷炭坑(古賀)・鯉口炭坑(吉田苗代谷)・野添炭坑(吉田野添)・飯野炭坑(伊左座寺島)・朝日炭坑(頃末)・福好炭坑(古賀) | 2,726,000 | 57,936 | |||

| 1898 | 明治31 | 69,648 | |||||

| 1899 | 明治32 | 68,556 | |||||

| 1900 | 明治33 | 97,362 | |||||

| 1901 | 明治34 | 133,884 | |||||

| 1902 | 明治35 | 三好徳松、頃末炭坑に坑内指導 | 4,930,000 | 132,162 | |||

| 1903 | 明治36 | 89,771 | |||||

| 1904 | 明治37 | 49,308 | |||||

| 1905 | 明治38 | 高尾炭坑第二坑(頃末小学校北側)・京殿炭坑(古賀)開坑。遠賀川大洪水 | 51,207 | ||||

| 1906 | 明治39 | 三好徳松、頃末炭坑を買収して三好炭坑とする | 138,047 | ||||

| 三好炭坑 時代 |

1907 | 明治40 | 三好徳松、芦屋大願寺に梵鐘を寄附 | 6,929,000 | 143,701 | ||

| 1908 | 明治41 | 三好炭坑貯炭場から曲川積場までの1,440mを馬匹から気力エンドレスに替える | 140,473 | ||||

| 1909 | 明治42 | 137,022 | |||||

| 1910 | 明治43 | 151,863 | |||||

| 1911 | 明治44 | 三好徳松、高松炭坑を買収。高松炭坑ガス爆発死者6人 | 8,713,000 | 215,344 | |||

| 1912 | 明治45 | 190,844 | |||||

| 1913 | 大正2 | 高松炭坑ガス爆発死者15人 | 260,555 | ||||

| 1914 | 大正3 | 三好炭坑は送炭場から折尾駅間にエンドレス敷設 | 224,461 | ||||

| 1915 | 大正4 | 高松炭坑ガス爆発死者9人 | 189,477 | ||||

| 1916 | 大正5 | 高尾三坑(大君)開坑 | 9,846,000 | 217,988 | |||

| 1917 | 大正6 | 267,764 | 2,562 | ||||

| 1918 | 大正7 | 私立折尾高等女学校設立(現折尾高校) | 336,325 | 2,778 | |||

| 1919 | 大正8 | 三好鉱業株式会社設立 | 339,612 | 2,958 | |||

| 1920 | 大正9 | 梅ノ木炭坑漏水のため死者128人。鯉口炭坑メタン爆発 | 320,973 | 2,432 | |||

| 1921 | 大正10 | 高松炭坑開坑(吉田本村)。 大君鉱業株式会社設立 | 10,689,000 | 286,275 | 2,276 | ||

| 1922 | 大正11 | 329,019 | 2,259 | ||||

| 1923 | 大正12 | 吉田車返の鳳炭坑を買収し高松二坑とする | 358,569 | 2,670 | |||

| 1924 | 大正13 | 279,279 | 1,711 | ||||

| 1925 | 大正14 | 三好鉱業送炭専用鉄道敷設(頃末から折尾駅まで) | 288,712 | 1,992 | |||

| 1926 | 大正15 | 高松炭坑ガス爆発死者20人 | 12,778,000 | 328,786 | 1,978 | ||

| 1927 | 昭和2 | 405,485 | 2,912 | ||||

| 1928 | 昭和3 | 407,651 | 2,544 | ||||

| 1929 | 昭和4 | 三好徳松、三ツ頭に三松園遍照院を創建、炭坑犠牲者の供養塔・石仏を奉献 | 401,442 | 2,977 | |||

| 1930 | 昭和5 | 11,467,000 | 334,439 | 2,432 | |||

| 1931 | 昭和6 | 三好徳松急逝。高松炭坑ガス爆発死者7人 | 333,597 | 2,579 | |||

| 1932 | 昭和7 | 358,309 | 2,684 | ||||

| 1933 | 昭和8 | 高松本坑落盤事故死者4人。梅ノ木坑落盤事故死者3人 | 496,652 | 2,792 | |||

| 日本炭礦時代 | 1934 | 昭和9 | 鮎川義介(取締役) | 日産コンツェルン系の日本鉱業株式会社、三好鉱業、大君鉱業を買収して日本炭礦株式会社を設立(遠賀礦業所長 興梠友兼) | 347,296 | 2,849 | |

| 1935 | 昭和10 | 高松第二礦開削開始 | 14,988,000 | 618,727 | 3,070 | ||

| 1936 | 昭和11 | 778,589 | 3,664 | ||||

| 1937 | 昭和12 | 田中栄八郎 | 日産化学工業株式会社に社名変更 | 803,237 | 4,838 | ||

| 1938 | 昭和13 | 高松第二礦で落盤事故死傷者5人 | 1,105,286 | 3,721 | |||

| 1939 | 昭和14 | 二島斜坑起工 | 1,337,002 | 6,100 | |||

| 1940 | 昭和15 | 三礦開坑。中央病院新築。水巻町制施行 人口24,740人(炭鉱従事者と家族約1万5千人) | 20,490,000 | 1,543,837 | 6,994 | ||

| 1941 | 昭和16 | 石川一郎 | 第一竪坑完成。産炭量154万トン突破 | 1,087,440 | 7,058 | ||

| 1942 | 昭和17 | 907,847 | 7,724 | ||||

| 1943 | 昭和18 | 畠山蔵六 | 常磐礦開坑。日本鉱業株式会社合併、日本鉱業株式会社に社名復帰 。 古賀社宅の一部に折尾捕虜収容所開設。第二竪坑完成。 | 1,013,269 | 9,031 | ||

| 1944 | 昭和19 | 四礦開坑。二島斜坑・常盤礦一時中止。高松第一礦で落盤死者8人 | 925,010 | 8,813 | |||

| 1945 | 昭和20 | 日本鉱業株式会社から独立、日本炭礦株式会社として再出発。出炭量44万トン 従業員数3,700人にまで減少 | 7,117,000 | 446,105 | 6,227 | ||

| 1946 | 昭和21 | 日炭高松労働組合結成 | 479,083 | 8,034 | |||

| 1947 | 昭和22 | 宮川敬三 | 炭鉱労働者住宅建設開始(第一次新築250戸・改築239戸)。第三礦ガス爆発 死者8人。バトラー調査団来山。 | 589,852 | 9,198 | ||

| 1948 | 昭和23 | 第三竪坑・二島斜坑再開発開始。ヒギンス調査団来山。バトラー調査団再度来山 | 719,100 | 9,727 | |||

| 1949 | 昭和24 | 労組22日間ストライキ。株式公開。浅川竪坑復興式。高松停年制実施 | 757,028 | 9,167 | |||

| 1950 | 昭和25 | カッペ採炭法の導入をはかる。水巻町役場新築落成、町人口31,386人 | 12,757,000 | 976,000 | 8,719 | ||

| 1951 | 昭和26 | 五礦大君開坑。月産炭量10万トン、株主配当2割5分 | 1,030,400 | 8,292 | |||

| 1952 | 昭和27 | 菊池一徳 | 第三竪坑(浅川)竣工。炭労の63日間のストライキ | 888,032 | 8,100 | ||

| 1953 | 昭和28 | 四礦閉山 | 961,469 | 7,056 | |||

| 1954 | 昭和29 | 日本炭礦株式会社相浦礦閉山(長崎県)。常盤礦落盤事故 死者5人 | 992,715 | 6,213 | |||

| 1955 | 昭和30 | 12,770,000 | 922,108 | 6,035 | |||

| 1956 | 昭和31 | 菊池仁 | 三菱化成工業株式会社へガス供給、パイプライン完成 | 1,106,355 | 6,365 | ||

| 1957 | 昭和32 | 石炭科学研究所開設。年間出炭量150万トン。千代田工業を創立 | 1,482,090 | 6,875 | |||

| 1958 | 昭和33 | 二島起業完成、三礦の出炭を二島斜坑から揚炭 | 1,401,731 | 7,187 | |||

| 1959 | 昭和34 | 日本炭礦株式会社山田炭礦終掘のため閉山を発表。5/8二島礦ガス燃焼 重傷者10人。五竪開さく(八幡西区本城) | 1,374,999 | 7,268 | |||

| 1960 | 昭和35 | 水巻町人口34,927人 | 13,598,000 | 1,489,810 | 7,283 | ||

| 1961 | 昭和36 | 労組100日スト、三礦ガス突出死者4人 | 1,162,560 | 6,383 | |||

| 1962 | 昭和37 | 第5竪坑完成(1020mで日本一)。大君礦終掘のため閉山。日炭ビルド鉱Bクラスに指定。水巻町上水道完成(日炭社宅は日炭簡易水道)。毎月トンあたり1千円赤字、累積赤字 50億円と発表 | 1,751,050 | 5,643 | |||

| 1963 | 昭和38 | 第六竪坑起工(若松区蟹住)。全切羽のホーベル採炭。高松で落盤死者3人。 | 1,673,400 | 4,289 | |||

| 1964 | 昭和39 | 浅川礦メタンガス燃焼死者8人。一礦落盤事故死者3人。施業案不認可。第六竪坑貫通。 | 1,525,900 | 3,761 | |||

| 1965 | 昭和40 | 8,546,000 | 1,167,900 | 2,963 | |||

| 1966 | 昭和41 | 日炭一礦閉山式 従業員2,800人(臨時夫、請負夫含む)家族併せて6,000人 退山。六卸掘進、沿層水平掘進で651mの日本新記録をつくる | 1,079,500 | 2,140 | |||

| 1967 | 昭和42 | 若松礦業所七尺で落盤死者3人。月産炭量10万トン達成(実質16万5千トン)。肩部落盤死者3人 | 1,738,800 | 2,107 | |||

| 1968 | 昭和43 | 月産炭量18万8千トン達成。七竪坑開さくに着手 | 1,921,800 | 1,513 | |||

| 1969 | 昭和44 | 浅川礦業所(第三礦)閉山 | 1,574,578 | 1,584 | |||

| 1970 | 昭和45 | 六竪山ハネ事故死者5人。第七竪坑貫通。水巻町人口 約2万7千人 | 3,968,000 | 1,318,000 | 1,328 | ||

| 1971 | 昭和46 | 若松鉱業所閉山。日炭高松労組解散。 |

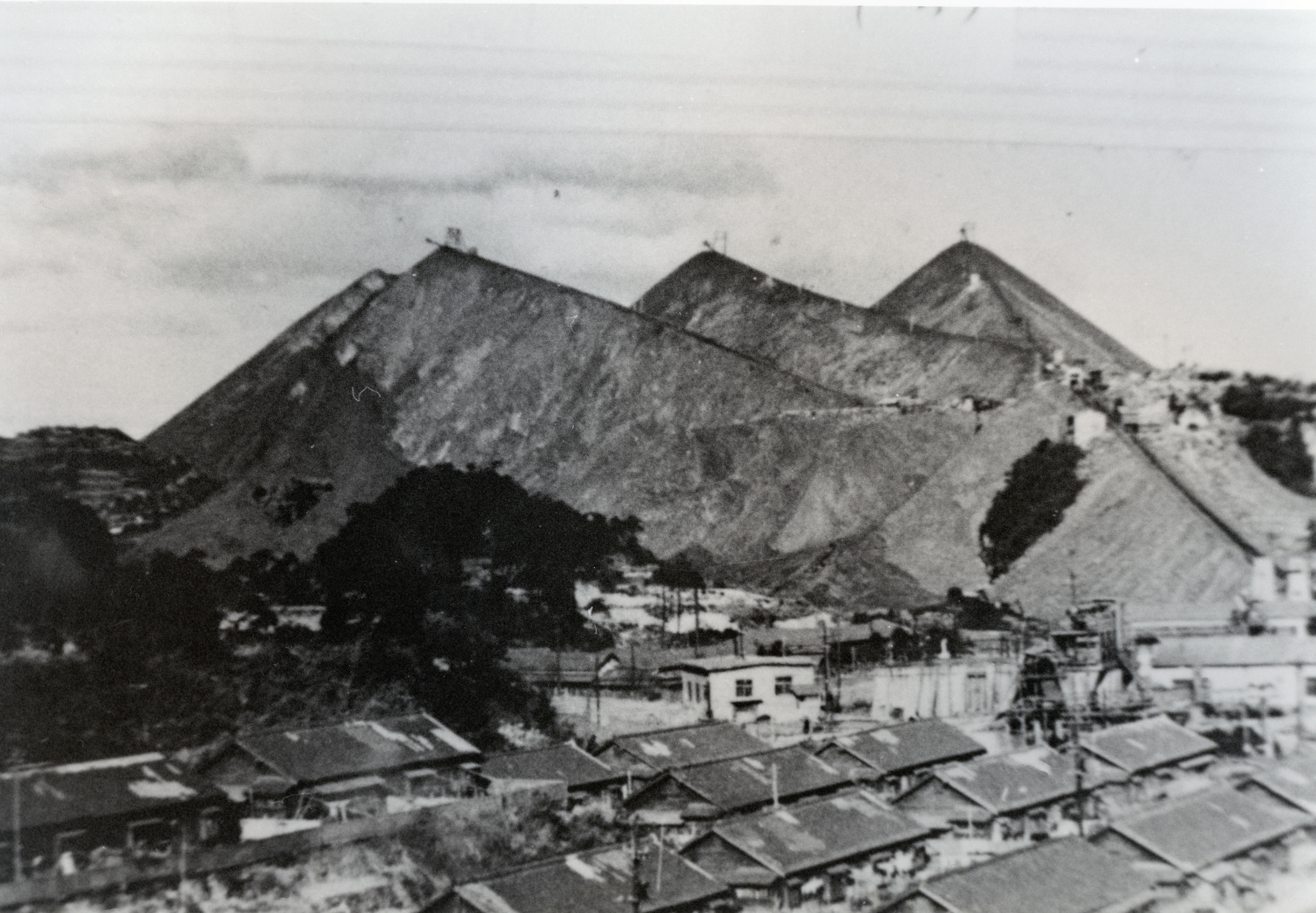

日本炭礦第2礦ボタ山と宮ノ下炭鉱社宅/現頃末北・中央区付近/1955頃/1980年「町勢要覧」より

日本炭礦第1礦ボタ山と片山炭鉱社宅/現吉田南/1971

このページの担当部署

歴史資料館

電話番号:093-201-0999