洪水災害への備え

更新日:2021年3月25日

洪水とは豪雨によって河川の水量が急激に増加し異常な流量になることを言います。堤防が破堤したときには、 水の力は非常に強いので、避難の時期を失わないよう早めの対応が必要です。また豪雨による浸水現象には河川の堤防決壊だけでなく、平地であっても排水不良などから発生することもあるので注意しましょう。

海抜と想定浸水深の表示

町内の電柱にその場所の海抜や想定浸水深を表示する標識を設置しています。

日ごろから水害への理解を深め、いざというときの備えに役立ててください。

海抜の表示

海面を基準に表した陸の高さのことで、浸水被害を回避するための目安になります。

想定浸水深の表示

想定できる最大の降雨(遠賀川上流域で12時間に592ミリ)で遠賀川が氾濫した場合、どの程度浸水するかという目安になります。

1時間の雨量とおよその目安

5ミリメートルから10ミリメートル

雨の音がよく聞こえ、あちこちに水たまりができる

10ミリメートルから20ミリメートル

雨音で会話が聞きとれず、地面一面に水たまりができる

20ミリメートルから30ミリメートル

どしゃぶりになり、側溝や水路があふれる

5ミリメートル以上

バケツをひっくり返したような激しい雨で、視界が不能になる

大雨浸水時の注意点

河原では

河原などでは、上流の豪雨による急な増水や土砂崩れの危険があります。雨の時には河川に近寄らないことがいちばんです。もし河川にいる時に警報が聞こえたら、すみやかに避難しましょう。

路上で浸水してきたら

路上で浸水してきたら高い建物へ避難しましょう。 車の運転は、できるだけ道路の中心よりの水が少ない場所を選びながら、ゆっくりと高台へ避難しましょう。

避難する時は

避難する時は、消防団や役場職員の指示に従って落ち着いて行動しましょう。

安全避難のコツ

足下に注意

水中のマンホールや溝に注意し、長い棒を杖代わりにして確認しましょう。道路はできるだけ真中を歩きましょう。

歩ける水の深さ

男性は70センチメートル、女性は50センチメートルが限度ですが、水の流れにより変わります。水深が腰以上まである時は、必ず高い所に避難しましょう。

子どもやお年寄りを安全に

足の不自由なお年寄りは背負い、小さい子どもはベビーバスに載せる方法もあります。

ロープにつながって

小さい子どもなどは大人とロープで体をつなぎましょう。

土砂災害の種類

斜面崩壊(がけ崩れ)

急な崖地や山の斜面が突然崩れ落ちる現象を、斜面崩壊(がけ崩れ)といい、国内で最も件数の多い土砂災害です。一瞬にして崩れ落ちるので、逃げ遅れる人も多く被害が大きくなります。このような被害を生じる恐れのある箇所を「急傾斜地崩壊危険箇所」といいます。

こんな前ぶれに要注意

- 斜面からの水が濁る

- 地下水や湧き水が止まる

- 斜面のひび割れ、変形がある

- 小石が落ちてくる

土石流

土石流とは、谷や斜面にたまった土、石、砂が大雨による水とともに一気に谷を流れ下る現象です。スピードが早く破壊力も大きいため、大きな被害をもたらします。このような被害を生じる恐れのある渓流(渓谷や小川)を「土石流危険渓流」といいます。

こんな前ぶれに要注意

- 山鳴りがする

- 川が濁ったり、流木が流れる

- 雨が降り続いているのに、川の水位が下がる

地すべり

粘土などのすべりやすい層の上にある斜面部が、しみ込んだ雨水などの影響でゆっくり動き出す現象です。一度に広い範囲が動くため、大きな被害をもたらします。このような被害が生じる恐れのある箇所を「地すべり危険箇所」といいます。

こんな前ぶれに要注意

- 地面にひび割れや、ズレができる

- 井戸や沢の水が濁る

- 斜面から水が噴き出す

土砂災害の心構え

こんな看板は要注意

土砂災害が発生する恐れのある区域内に、このような看板が立っていることがあります。自分の家の近くにないか注意して見ておきましょう。

危険な箇所を調べておこう

ハザードマップなどで、日頃からどこが危険か、避難場所はどこかを確認しておきましょう。

避難の経路を決めておく

ハザードマップなどで、どの災害が起こったときに、どの経路で避難するかを事前に決めておきましょう。

また、避難する道に危険な場所がないか日頃から調べておきましょう。

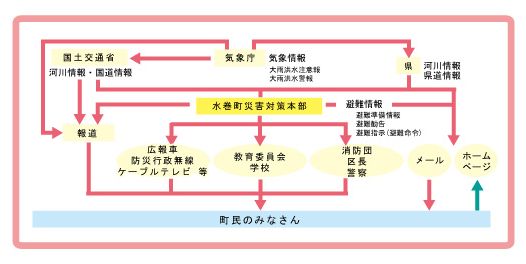

情報の伝達経路

大雨や洪水に関する注意報や警報、避難の勧告や指示(命令)は、図1のような経路で皆さんに伝達します。町や消防団より避難の呼びかけがあった場合は内容をしっかりと確認してください。雨の降り方や浸水の状況に注意して、危険を感じた場合は自主的に避難することも大切です。

(図をクリックすると拡大表示します)

関連リンク

このページの担当部署

総務課 庶務係

電話番号:(代表)093-201-4321