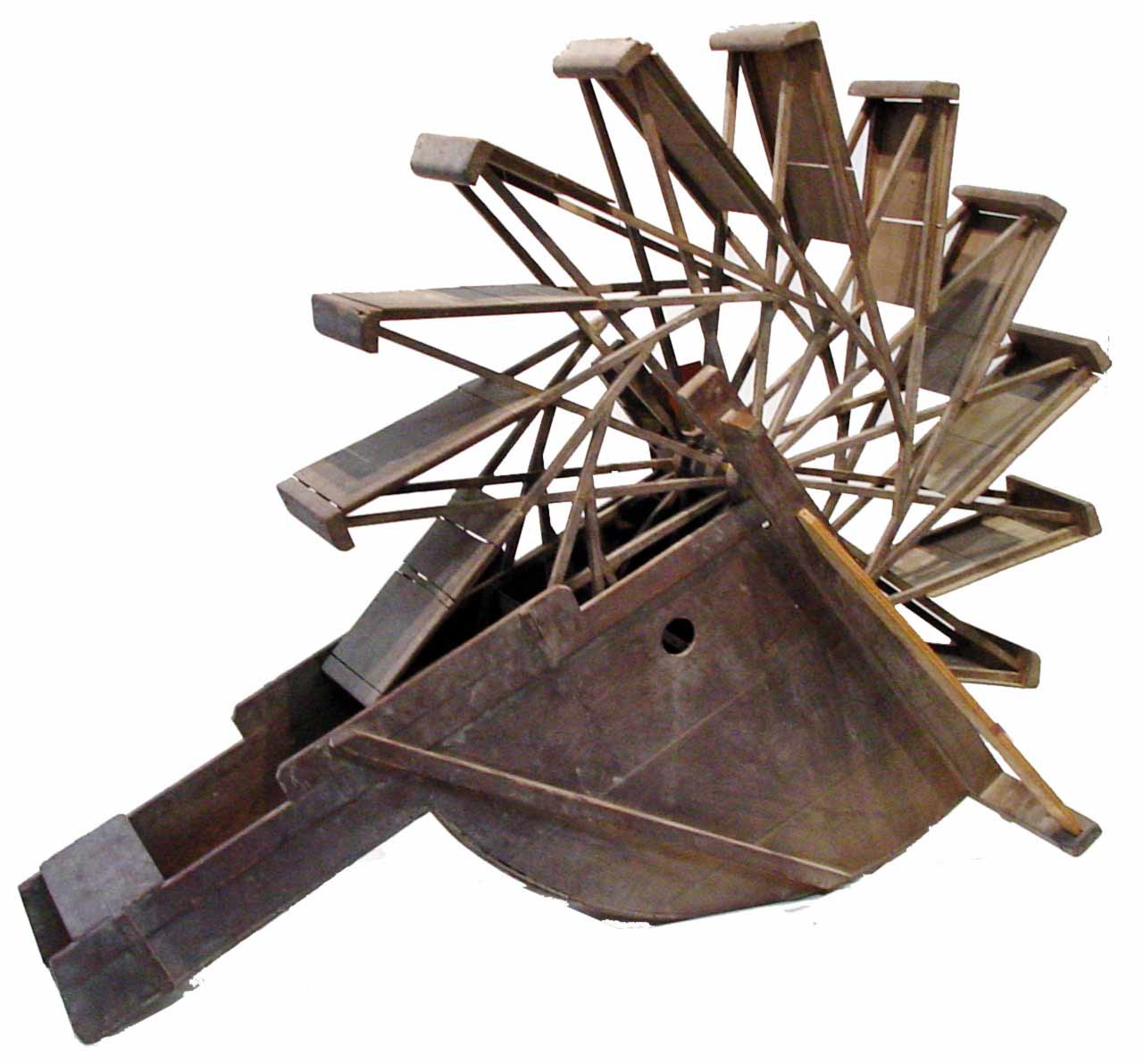

筑前水車・踏車

更新日:2020年11月10日

水田潅漑[スイデンカンガイ]に使う用具で、水路に高低差が少なく、水位が低いところで使った。放射状[ホウシャジョウ]につけた羽根[ハネ]の先端部[センタンブ]を足で踏んで回転させ水を送る装置。水田一反(10a)あたり約一時間かかった。日本の水田灌漑は、一般に用水路[ヨウスイロ]によるか簡単な堰堤(注)を設けることで容易に行えるので、水車による揚水[アゲミズ]に依存する度合は低かった。18世紀に登場した踏車[フミグルマ]も新たに用水路を作ることが困難な河川下流の干拓地[カンタクチ]や新田地帯で普及[フキュウ]したにとどまる。堰[セキ]堤[ツツミ]=取水や水位・流量の調節のために、水路中または流出口に築堤した構造物。

| フリガナ | チクゼンミズグルマ・フミグルマ |

|---|---|

| 材質 | 木製 |

| 法量 | 210×155×91センチメートル |

| 数量 | 4 |

| 年代 | 昭和(戦後) |