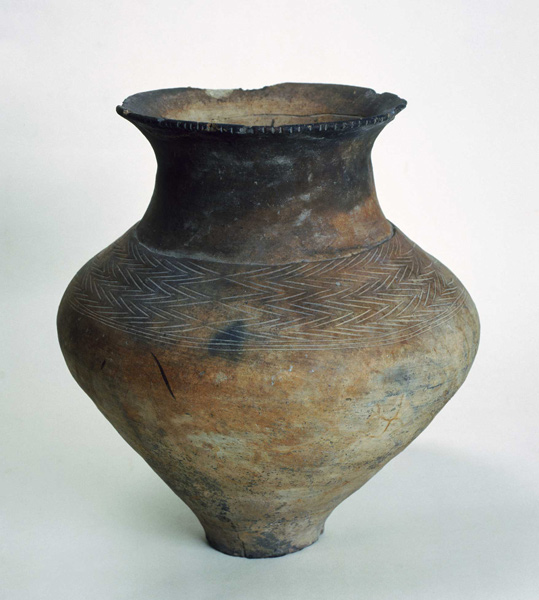

弥生土器壺

更新日:2020年11月4日

弥生土器という厚い生地の素焼きのやきもの。この土器は遠賀川式土器[オンガガワシキドキ]といわれる。壺という食べものなどを貯えるうつわ。胴の部分にヘラによる羽状紋[ウジョウモン]がつけられている。口の部分に刻み目がついている。この遠賀川式土器が日本の米づくりのはじまるころにみつかっていて、米づくりと深いかかわりをもっていることで、学会に注目されてきた。弥生時代前期後半(紀元前3世紀)のもの。町指定有形文化財(考古資料)平成7年11月1日指定。昭和30年頃遠賀川採集品。

| フリガナ | ヤヨイドキツボ |

|---|---|

| 材質 | 土 |

| 法量 | 胴部最大径35.5センチメートル、器高39センチメートル、口径23センチメートル、底径10センチメートル |

| 数量 | 1 |

| 関連地(撮影場所) | 伊左座 |

| 採集地・出土地・所在地 | 立屋敷遺跡 |

| 年代 | 弥生 |